Sudan, il gigante dai piedi di argilla

di Alberto Caspani (servizio originalmente pubblicato sulla rivista "Viaggiando")

Basta sbirciare pochi secondi oltre il cancello e sono già tutti lì. Il maestro col suo inglese zoppo e la tunica immacolata, la preside incombente nelle sue forme massicce d'antica candace, un nugolo di bimbi che, ridacchiando complici, non sta più nella pelle. A volte scura come la pece, altre delicatamente ambrata; perché a Mulwad, il Maghreb nomade e l'Africa nera siedono ogni giorno allo stesso banco. Pazientemente imparano a convivere, ma anche a riconoscere linee di confine ben più mobili e ondulate di quelle delle scarificazioni tribali.

Che si tratti dei territori dei Kababish, dei Fur, dei Bisharin o degli Hadendoa, alzar la voce non serve. O almeno così la pensano i genitori e le famiglie del piccolo villaggio sepolto fra le dune del Bayuda e il limo del Nilo, decisi più che mai a regalare un futuro di pace ai propri figli.

Vivere insieme e in armonia non è soltanto una questione politica o di confessione religiosa – riconoscono gli insegnanti della scuola di Mulwad – ma una necessità pratica. Lontano dai palazzi di Khartoum, il Sudan resta un'immensa distesa di nuclei agricoli e comunità votate alla pastorizia, costrette a confrontarsi con la minaccia della desertificazione e la scarsità d'acqua. Per noi l'arrivo dell'altro, del forestiero, è sempre una benedizione; una finestra sul mondo che vogliamo tener spalancata per alimentare la speranza».

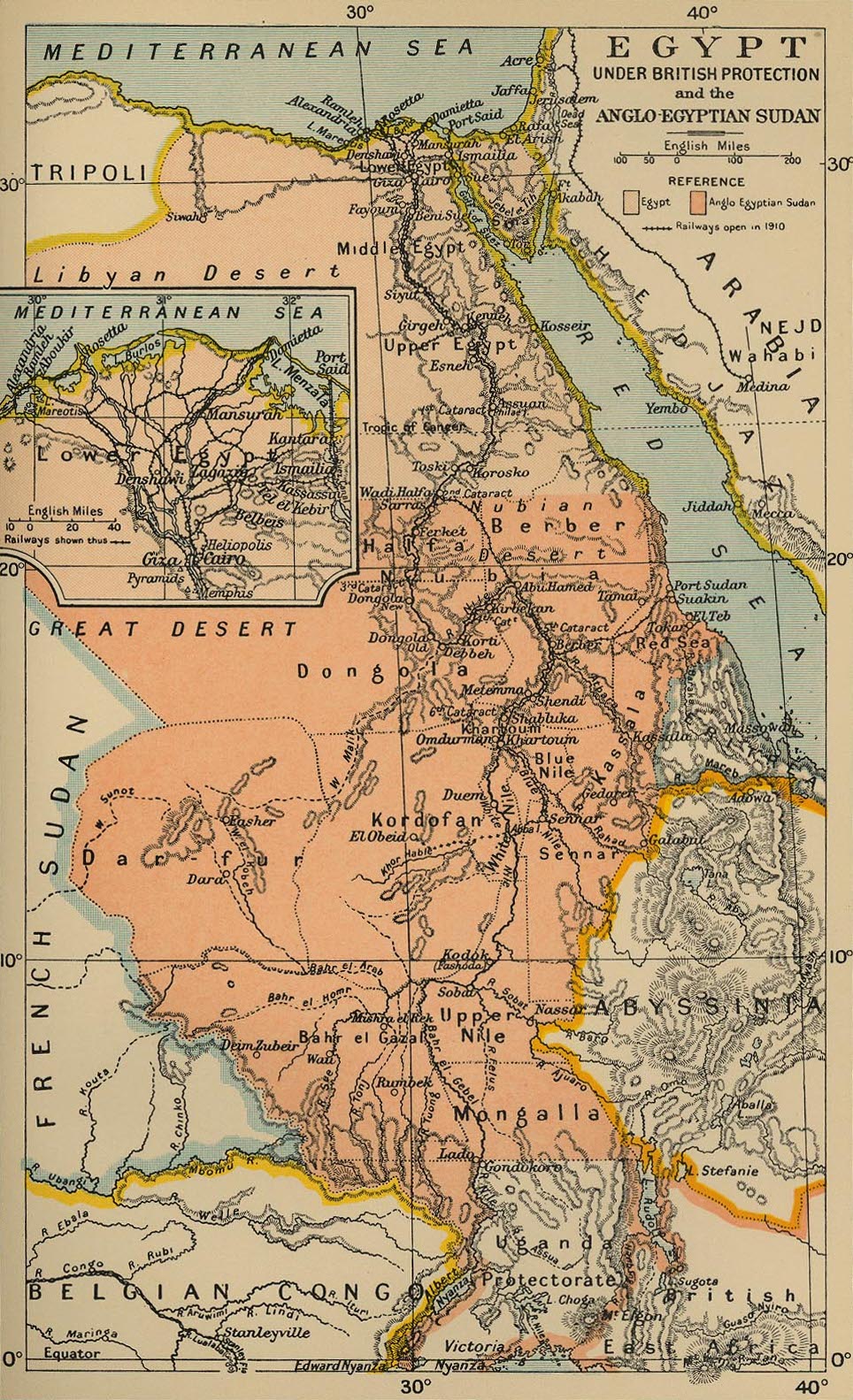

Da ottobre 2010 la linea dell'orizzonte si è allungata sorprendentemente sino ai bordi delle mappe del turismo, che la regione del Nilo ha deciso di celebrare indicendo addirittura un'apposita giornata, affinché l'iniziativa risvegli un'ondata di orgoglio nazionale, più che tribale. L'ultima possibilità cui il governo prova ad aggrapparsi per scongiurare l'inevitabile: la secessione del Sud del Paese, chiamato a pronunciarsi sulla propria indipendenza nel referendum in calendario per il 9 gennaio 2011. Alle orecchie del presidente Omar Hasan Ahmad al-Bashir suona poco meno di una bestemmia; eppure, aggirandosi fra i villaggi e i siti archeologici della Nubia, non è difficile rendersi conto di come la storia del Sudan sia un continuo avvicendamento di tribù, civiltà passate, terre reclamate e pozzi perduti: oltre cinquecento etnie, ciascuna costretta un po' a forza negli incomprensibili confini che gli inglesi tracciarono nel 1956, quando l'Union Jack venne infine ammainata su queste aride lande.

Mulwad, al pari di Taminal, Umegal o di qualsiasi altro piccolo agglomerato in cui ci si imbatte lungo il corso del Nilo, manifesta però una curiosa particolarità: somiglia ai vicini solo apparentemente. Una via polverosa e appena più ampia al centro delle case, qualche acacia spinosa che si contorce sotto la rabbia del sole, labirinti di mura tanto bianche da accecare. Poco altro, a dirla tutta. Riconoscere uno schema urbano, un'idea di ordine, è quanto mai difficile, ma l'errore sta proprio qui. Non bisogna fermarsi al manifesto. Ovunque, infatti, la Nubia cerca l'ombra, il punto in cui i tagli della luce cedono al ristoro dell'improbabile, lasciando svanire la grazia di veli variopinti dietro un portone socchiuso, per poi ritrovarli a ciacolare fra i corridoi delle abitazioni, in attesa magari che uno sbuffo d'aria bollente secchi l'henné appena disegnato su una mano peregrina. Nessuno reclama spazio, impone divieti d'accesso, pianta paletti irremovibili: sei a Mulwad, ma potresti essere a Taminal o Umegal, eppure intuisci che ognuna di queste soste lascia addosso qualcosa d'indelebile e fugace al tempo stesso. Per capirlo occorre seguire con lo sguardo i thawb delle donne, svolazzanti gialli zafferano, azzurri cobalto, rossi purpurei; sono abiti che donano immancabilmente una tinta diversa ai loro corpi e nuova ispirazione alle loro dita, soprattutto quando vengono intinte nella tempera e sinuosamente scivolano lungo le pareti domestiche: allora realizzi davvero che al potere sta soltanto la fantasia, l'improvvisazione che mal tollera ogni calcolo opportunista. Così va reclamata la propria diversità: con segni di pace, non certo con scarabocchi di volontà. È un'arte sopraffina che scaturisce dall'estro autodidatta, riuscendo a far sbocciare su calce anonima tutti i meravigliosi fiori di cui il deserto resta avaro.

Altre volte, però, sono i feticci sui pilastri d'ingresso a reclamare le ragioni di un'Africa altra, animista e selvatica, certo meno sfrontata che in passato, ma pur sempre lì. Con buona pace dei muezzin, che paiono lamentarsi dall'alto dei minareti. È necessario osservare tutto con la dovuta attenzione. Non tralasciare mai alcun dettaglio. Le fauci di coccodrillo incastonate sulle colonne d'accoglienza, ad esempio, potrebbero esser lì giusto in attesa di prede distratte. Le corna di un'antilope per inforcare alla prima titubanza; perché gli spiriti malvagi non mancano mai nelle terre vetuste, tanto più in mezzo ai resti di necropoli che fanno capolino dietro casa, o per i cunicoli delle piramidi che si stagliano all'orizzonte, ma sotto sotto celano ancora scivoli per le viscere degli inferi.

Sarà per quello che in tavola non può mancare mai una ciotola di ful, il popolare stufato sudanese di fave con olio, cumino e peperoncino, o anche una bella tazza fumante di karkadé: di qualunque terra sia originario, l'ospita va onorato e accolto senza se e senza ma, perché gli spiriti malvagi sono lesti a sfruttare l'aggressività del gesto, l'arroganza dell'ostentato.

Fuori Khartoum, la capitale al punto di confluenza fra Nilo Bianco e Nilo Azzurro, persino le mire di Gordon Pascià sono state definitivamente esorcizzate da temperature che obbligano a chiedere un bicchier d'acqua. È vero: potrebbero sempre riaffiorare in televisione nelle rughe di Charlton Heston, che allo sfortunato generale britannico prestò in "Khartoum" una delle sue interpretazioni più memorabili, ma tutti sanno che non possono più nulla, ormai. Né tornerà alcun Mahdi deciso a fare a pezzi i sudditi di Sua Maestà, come avvenne in quella drammatica mattina del 26 gennaio 1885: alba di un Sudan ribelle capace di infliggere la prima sconfitta epocale a un esercito europeo, reclamando il suo futuro di argilla. No, nessun leone dall'appetito famelico si aggira più per le strade del Paese, benché altre fauci - come i colpi di piccone con cui il bolognese Giuseppe Ferlini sventrò intere piramidi a caccia di tesori faraonici - abbiano lasciato qua e là segni indelebili. Neppure i racconti degli infaticabili esploratori Orazio Antinori, Gaetano Casati, Romolo Gessi, Luigi Pennazzi o Giuseppe Cuzzi strappano ancora espressioni di orrore e sgomento.

Le minacce più prossime, semmai, sono quelle degli sciami di lepidotteri che tappezzano le pareti illuminate delle notti in tenda, o di qualche camel spider ghiotto di falene e aurei scorpioni: poco più che contrattempi nel periodo di piena del Nilo, quando l'aria s'arroventa e il termometro pare schizzare oltre i 60 gradi Celsius. Il sospetto, però, è che la guardia si sia abbassata troppo. Che il voler limare le asperità, sempre e comunque, abbia aperto la strada a predatori più subdoli e meno visibili. Le sole armi che il Sudan civile sa oggi impugnare sono le povere vesti di cotone e le lance rinsecchite della Khalifa House di Khartoum, l'ex abitazione del califfo succeduto all'eroe dell'indipendenza dagli inglesi. I cannoni arrugginiti che occhieggiano i pellegrini in visita alla tomba del Mahdi, lucente cupola d'argento nel cuore storico della capitale, danno giusto l'impressione di poter esplodere un ultimo colpo. Le traballanti bancarelle del souk di Omdurman, cittadina a fronte della capitale sulla riva occidentale del Nilo, s'arrischiano a esporre qualche pugnale sikkin, la cui lunga lama - come è d'uso fra i nomadi Bisharin - va portata impeccabilmente in linea con l'avambraccio. Accanto ad essi giacciono persino amuleti degli stregoni della pioggia kujur, o ipnotici incensi a base di gomma arabica, ma nulla di questo improbabile arsenale sembra sufficiente per scacciare i venti di tempesta che cominciano a udirsi fuori dall'uscio di casa.

Dal canto suo, il governo prova a esorcizzarne l'angoscia costruendo strade e ponti per tutta la Nubia. Per raggiungere i tesori perduti dei Faraoni Neri, la traversata a dorso di cammello resta tuttavia preferita alla spedizione fuoripista in 4x4. Gli accampamenti sotto le stelle cercano di offrire comfort che emulino le aspirazioni di Khartoum, ma non fanno altro che rimandare allo spirito anarchico dei tanti esploratori giunti nel deserto sulle orme del misterioso regno di Kush.

L'alternativa al referendum, tuttavia, potrebbe essere assai più scontata di quanto tutti immaginino. I sorrisi d'avorio del Sudan sanno far risplendere persino i più scuri volti della Nubia. Le scarne mani levate al cielo sono molto più che gesti di preghiera o di saluto: invitano ad abbandonarsi alla brezza con la stessa grazia di una feluca diretta alle cateratte del Nilo. No. Non è più tempo di fomentare astio contro i bianchi colonizzatori. Le incursioni degli Egizi, degli Assiri o degli Ottomani sono terminate da un bel pezzo. Vivere in pace è ancora possibile, se alle linee rette dei righelli vengano predilette le curve di madre terra. Se al pianto del Darfur sia tesa una mano di pietà, anziché distolto l'orecchio sordo.

Le divise militari presenti agli innumerevoli posti di blocco, però, spaventano più dell'inarrestabile avanzata del Dragone asiatico. Si spendono ore e giorni aguzzando lo sguardo in cerca del nemico in casa, mentre nuove strade asfaltate, stadi in regalo e pali della luce conficcati nel nulla stanno silenziosamente allungando le mani sui giacimenti petroliferi appena scoperti. Scivolano di soppiatto nelle miniere d'oro venute alla luce lungo la ferrovia diretta in Egitto, o per le riserve di ferro a est di Meroe: ghiotti antipasti che stuzzicano giganti ben diversi da quel Leviatano zoppo chiamato Sudan.

«La vera ricchezza di questa terra sta nella sua storia – sentenzia un kafir dalle rughe profonde, ma lestissimo nel sorprendere gli intrusi che predano i sito archeologici abbandonati – e da questa consapevolezza dobbiamo ridisegnare il ruolo del Sudan in Africa, così come nel mondo. Dobbiamo sentirci tutti eredi ed artefici delle stesse meraviglie che lasciano a bocca aperta i cittadini del nord, quanto quelli del sud; solo così possiamo cancellare davvero l'astio del passato, calcare una via di pace che sia anche una via di riconoscimento per le comunità più emarginate del Paese».

Parla come il glorioso faraone Taharqa, che proprio ad El-Kurru inaugurò una necropoli reale i cui mattoni servirono a suggellare l'avvenire. Medita parole che pesano quanto i proclami dei sovrani di Meroe, ultimi eredi di quegli orgogliosi guerrieri del deserto che, attorno al 750 a.C., avevano risalito il Nilo sino al delta, mossi dall'ambizione di dominare tutti i territori un tempo appartenuti all'impero egizio. Sono trascorsi secoli, ma la storia torna a ripetersi ancora e ancora. Faraoni bianchi contro faraoni neri. L'eterna lotta per la luce della civiltà contro le tenebre dell'isolamento: è già tutto scritto nella parabola architettonica nubiana, che ricapitola ogni vizio e ogni virtù.

Da una parte lo raccontano i rozzi basamenti di Nuri che, piano piano, trasformarono le tombe ipogee nelle verticalizzazioni del potere a Meroe, rarefacendosi poi di nuovo, sbriciolandosi nell'incapacità di emulare un passato troppo grande. Il loro dramma è sotto gli occhi di ciascuno. Non seppero sostenere l'audacia di quella XXV dinastia nera che, attraverso enormi recinti per addomesticare gli elefanti e mirabolanti corredi d'oro massiccio, seppe far dimenticare persino il colore della propria pelle straniera. Gli Egizi, non a caso, presero a chiamarli Nubiani: gli "uomini d'oro" che si credevano dei in terra, finendo per scoprirsi dannatamente mortali quando, nuovamente, la storia li costrinse ai margini della civiltà. Quando l'Africa nera tornò a inghiottirseli per lunghi secoli ancora.

Anche allora la fine non arrivò all'improvviso. I segni avevano cominciato a farsi evidenti piano piano, la consapevolezza del declino a prendere forma fra dubbi e angosce. Lo si vede chiaramente a Musawwarat, dove la mano esperta che aveva saputo ritrarre le piume di Horus e scolpire velli d'ariete si fa inspiegabilmente incerta, approssimativa, quasi banale. Anche i corridoi di passaggio s'incurvano pericolosamente. Né il massiccio sacro del Jebel Barkal pare scampato all'impietosa mano del tempo: il profilo del cobra reale, sbozzato nel pinnacolo di arenaria rossa a strapiombo sul Nilo, si consuma inesorabilmente, giorno dopo giorno, sotto il capriccio dei venti. Il solenne santuario del dio Amon è ora un cumulo di rovine, occhieggiato sinistramente dagli avvoltoi. Né santuari fastosi, né temibili truppe accompagnano la risalita alla vetta: soltanto l'immagine lontana del Grande Fiume, che serpeggia in silenzio fra umili palmeti e l'inferno delle rocce basaltiche.

La capitale del Regno Nero ha perso presa a sua volta. Sempre più vicina all'angoscioso limes che paventava l'incognita dell'oltre nelle mappe antiche, Napata è infine inciampata a Meroe, appena più a sud. Cerca di darsi ancora un tono regale, rivendicando il più grande assembramento di piramidi conosciuto al mondo. Quaranta, forse più. Ma generazione dopo generazione, l'occhio sovrano ha finito per smarrire l'acutezza delle geometrie, ha confuso il ritratto sacro sulle colonne d'ingresso al Jebel Barkal con un'oscura figura felina. Un tempo era la dea Hathor.

Non sono mancati nuovi sussulti creativi, come quelli del V secolo d.C., quando la cultura copta tornò a dar vita ad alcune imponenti chiese nei pressi di Old Dongola. L'orologio del fato, però, non ammette deviazioni. Anch'esse sono presto svanite, oscurate dalle qubba islamiche. Oggi capitelli solcati da croci arcuate tentano di riemergere ostinatamente dalle loro sepolture di sabbia. Le punte delle piramidi di bucarne il manto, forse per indicare una nuova via al cielo. I cocci d'argilla al suolo urlano l'unità infranta. Sono gli ultimi avvertimenti, prima che la Storia scriva la parola fine sul sogno della terra degli avi.

La sentenza, una volta ancora, starà in un sì, o in un no. E forse non può che essere altrimenti per il Paese nato al bivio delle acque.

LE RUOTE DEL TEMPO

La parola derviscio, in Sudan, mette ancora i brividi. Benché il significato letterale intenda un "povero" o "mendicante", mentre nell'Islam designi generalmente gli appartenenti alle correnti mistiche, a Khartoum resta vivissimo il ricordo della strage derviscia per mano del generale britannico Herbert Horatio Kitchener e di una sua recluta non ancora famosa: un certo Winston Churchill. Ogni venerdì sera, quando il sole inizia a tramontare, i discendenti dei sopravvissuti si ritrovano nei pressi della qubba (tomba) di un'importante predicatore musulmano morto nel 1936, Sheikh Hammad el Nil, e lo spettacolo ha improvvisamente inizio. Arrivano a decine, forse a centinaia, inneggiando Allah, saltando a destra e a sinistra, ruotando su se stessi, scandendo il ritmo con mani, piedi, piatti o bastoni. Le ampie vesti bianche trasmutano in ruote del tempo che, nell'estasi generale, invitano tutti a ricongiungersi con i fedeli del passato e a percepire la presenza divina attraverso gli spasmi del corpo. I tamburi incalzano. Lunghe trombe strillano. Pur non essendo una rappresentazione pensata per gli occhi del pubblico, ognuno è libero di accedervi e unirsi all'estasi collettiva. Almeno sino al calar del sole, quando i cerchi dei danzatori si allineano verso la Mecca e iniziano a pregare seguendo metodi ben più tradizionali. È nella frenesia delle rotazioni che si sprigiona però tutto il fascino delle loro eleganti vesti decorate, dei bastoni ritmici sollevati al cielo, delle collane tintinnanti e dei capelli al vento. Un'istantanea che inevitabilmente riporta all'assalto in massa contro le truppe britanniche del 2 settembre 1898, quando in pochi secondi furono annientati quasi 10mila guerrieri a difesa di quel che rimaneva della Khartoum liberata dal grande Mahdi.

MISTERI ARCHEOLOGICI

A Naga, il tempio del Leone è un vero e proprio rompicapo per gli archeologi. Già il nome della località, per chiunque abbia dimestichezza con la cultura orientale, richiama il sacro serpente della mitologia indiana, ma le affinità col grande Paese asiatico non si limitano certo a questo. I ritratti del dio leone Apedemak, infatti, presentano quattro braccia e tre diverse prospettive, mettendo in evidenza una complessità stilistica ben lungi dai canoni classici egizi o africani. Lo stesso dio, oltretutto, riappare su un pilone esterno sotto forma di serpente ma con la testa di leone, distanziandosi da qualsiasi altra incisione contemporanea. E non è finita. In sua compagnia appaiono pure i greci Zeus e Serapis, entrambi barbuti, mentre una silouette con pettinatura a raggiera evoca inequivocabilmente Helios. Tre differenti culture dell'antichità paiono dunque qui convergere e convivere armoniosamente. Nonostante gli studi accaniti di un'equipe tedesca, testimonianze che attestino un loro contatto in loco continuano a mancare, così come nessun'altra traccia simile risulta ancora rivenuta in altre parti del Sudan. Va inoltre ricordato che, pur in presenza di Iside e Osiride, il dio leone non è mai appartenuto al pantheon egizio, tanto da mostrare nei bassorilievi di Naga una ferocia inusuale per le rappresentazioni sacre (più volte si nota un leone divorare la testa di alcuni schiavi), così come spiazzanti sono le dimensioni della regina Amanitore, grande quasi quanto il consorte Natakamani. Che accadde a Naga, dunque? Forse questa località nasconde una storia di travasi culturali e contaminazioni che potrebbe aver poi influito su correnti di pensiero sotterranee? Esisteva davvero una società dominata dalle donne candace? Ogni risposta resta sospesa.

ABITAZIONI DA SALVARE

Non se ne conta una uguale all'altra. Le case nubiane sorprendono di continuo per la varietà e la bellezza delle loro decorazioni, sia quando intagli e cesellature impreziosiscono i portali policromi (in cima ai quali svettano spesso feticci di protezione), sia quando scie di gialli, blu o rossi sorridono sulle pareti interne o esterne delle abitazioni. Dal giorno in cui la vernice ha fatto capolino nei remoti villaggi a nord di Khartoum, l'istinto artistico degli abitanti locali non ha conosciuto più freni. Forme geometriche, floreali, figure astratte o scene di caccia dischiudono mondi paralleli sulla bianca calce delle mura, frutto dell'elegante danza delle dita di giovani artiste che si abbandonano al gusto del momento, o improvvisano secondo l'ampiezza dello spazio disponibile. Un'arte di pura estrazione popolare, che rischia di estinguersi però nell'arco di una o due generazioni. La causa è sempre la stessa: l'estrema povertà che di frequente attanaglia le famiglie più isolate. Ecco perché la società Italian Tourism, in accordo con i consigli locali degli anziani e il tour operator I Viaggi di Maurizio Levi, ha deciso di supportare queste straordinarie creazioni fornendo colori alla famiglie meglio predisposte. L'accordo prevede che i viaggiatori italiani possano poi albergare o concedersi tea break nelle case patrocinate, familiarizzando in tal modo con gli usi e i costumi dei locali. O chissà, contribuendo col proprio gusto artistico a impreziosire un remoto angolo della lontanissima Nubia.